La création marocaine en dialogue à la 36e Biennale de Sao Paulo

La 36e Biennale de Sao Paulo, l’une des plus prestigieuses manifestations d’art au monde où le Maroc est à l’honneur, a ouvert ses portes samedi avec 125 participations individuelles et collectives proposant des réflexions critiques sur l’humanité.

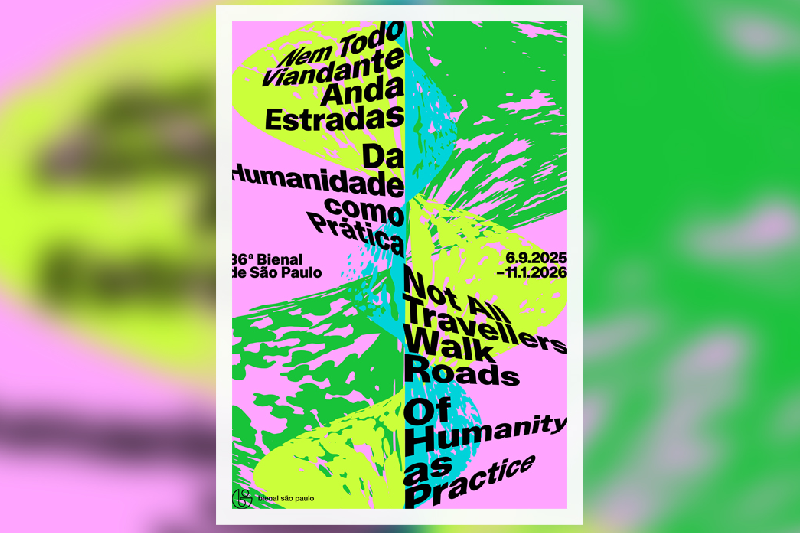

Placée sous le thème « Tous les voyageurs ne parcourent pas les routes – De l’humanité comme pratique », cette édition s’inspire d’un poème de l’écrivaine brésilienne Conceiçao Evaristo. Le projet est signé par le commissaire camerounais Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, entouré de quatre co-curateurs, dont la Marocaine Alya Sebti.

Le Royaume est représenté par les œuvres d’Amina Agueznay, Chaïbia Talal (1929-2004), Farid Belkhaia (1934-2014), Laila Hida, Leila Alaoui (1982-2016), Malika Agueznay, Mohamed Melehi (1936-2020) et Meriem Bennani.

Interrogée par la MAP à l’occasion de la pré-ouverture de l’exposition, Alya Sebti a expliqué que « chacun de ces artistes porte au cœur de ses pratiques l’humanité, construite au quotidien, dans la durée et toujours en relation à autrui. »

Elle a insisté sur la portée collective et empathique de leurs démarches : qu’il s’agisse de Farid Belkahia et Mohamed Melehi, figures fondatrices de l’École de Casablanca, d’Amina Agueznay, qui a parcouru le Maroc pendant des années pour collaborer avec des artisans dans des lieux souvent difficiles d’accès, ou encore les séries photographiques de Leila Alaoui, empreintes d’une profonde humanité.

Alya Sebti a aussi mis en lumière l’engagement de Malika Agueznay dans la transmission intergénérationnelle à travers festivals, ateliers de sérigraphie et workshops visant à démocratiser l’accès à l’art, ainsi que le travail de Laila Hida et son espace « Le 18 » à Marrakech, qu’elle qualifie de « organic knowledge », pensé comme un lieu de partage et de savoirs collectifs.

Concernant Leila Alaoui, elle a précisé : « Avec sa série « No Pasaran », l’artiste a passé des années à accompagner des personnes ayant tenté de traverser des frontières et qui sont revenues. Son travail est une véritable pratique d’empathie, profondément tournée vers les autres, généreuse, un trait commun à tous les artistes marocains de cette édition. »

Insistant sur l’importance du dialogue intergénérationnel, elle a expliqué que la Biennale favorise également des résonances avec d’autres scènes artistiques : « Par exemple, les œuvres de Mohamed Melehi trouvent un écho avec celles de l’artiste brésilien Ediva Ramosa, actif à la même période. On y retrouve des correspondances visuelles, esthétiques et conceptuelles. De même, l’œuvre de Chaibia Talal entre en conversation avec celle de Maria Auxiliadora du Brésil, dans un dialogue absolument phénoménal. »

La présidente de la Fondation Bienal de Sao Paulo, Andrea Pinheiro, a quant à elle affirmé que la 36e Biennale réaffirme son rôle comme plateforme internationale de dialogue artistique, en réunissant différentes générations et langages.

« La participation marocaine illustre pleinement cette vocation : des figures consacrées comme Chaibia Talal, Farid Belkahia et Mohamed Melehi affirment une identité moderne et propre, tandis que des artistes contemporains tels qu’Amina Agueznay, Laila Hida, Leila Alaoui et Meriem Bennani prolongent ce legs, en établissant un dialogue intergénérationnel », a-t-elle ajouté.

Le rôle du Maroc s’exprime aussi au-delà des cimaises, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) étant le transporteur officiel de la Biennale. Grâce à sa connectivité transcontinentale et sa ligne directe reliant Casablanca à Sao Paulo, la RAM assure le transport des artistes et des œuvres, consolidant un pont logistique et culturel entre l’Afrique, le Brésil et d’autres pays du monde.

D’autres pays arabes et africains, dont la Mauritanie, l’Algérie, le Liban, l’Irak, le Soudan ou encore la Palestine participent également à cette édition où le public est invité à y expérimenter, jusqu’au 11 janvier prochain, l’humanité comme une action collective et à emporter avec lui la conviction que chaque rencontre peut être un point de départ vers de nouvelles formes de vivre-ensemble.

Le programme public avait débuté en 2024 avec des Invocations organisées à Marrakech, en Guadeloupe, à Zanzibar et à Tokyo, où artistes, poètes et musiciens ont exploré la condition humaine à travers des thèmes tels que l’appartenance, la mémoire, la collectivité, l’émancipation, l’interdépendance, le soin, la technologie et les transitions, qui se prolongent aujourd’hui dans l’exposition de Sao Paulo.

L’équipe curatoriale s’est inspirée des flux migratoires des oiseaux comme guide méthodologique pour la sélection des participants. Grâce à ce regard migratoire, affranchi des frontières et des classifications étatiques, « nous avons pu engager un dialogue artistique entre différentes géographies tout en réfléchissant à ce que signifie unir l’humanité », explique Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.

Au total, 120 artistes participent à l’exposition au Pavillon Ciccillo Matarazzo, déployée en six chapitres reliés par des flux et des dialogues permanents : de l’appartenance au sol et aux communautés jusqu’à la beauté comme acte de résistance, en passant par les luttes contre la déshumanisation, les récits migratoires, les cosmologies plurielles et les transformations permanentes.

En parallèle, le programme Afluentes, à la Casa do Povo, accueille cinq autres artistes, tandis qu’une sélection de films sera projetée à Sao Paulo et à Marseille. Des débats, performances et collaborations avec des institutions internationales enrichissent la programmation.

Parmi les nouveautés, le projet Apparitions introduit la réalité augmentée dans la Biennale, faisant surgir des fragments d’œuvres dans le parc d’Ibirapuera et dans divers lieux du monde.

Le programme éditorial comprend un catalogue, quatre publications éducatives et une anthologie d’essais et de poèmes, marquant l’une des éditions les plus ambitieuses de l’histoire de la Biennale.

MAP

Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination.